王清机

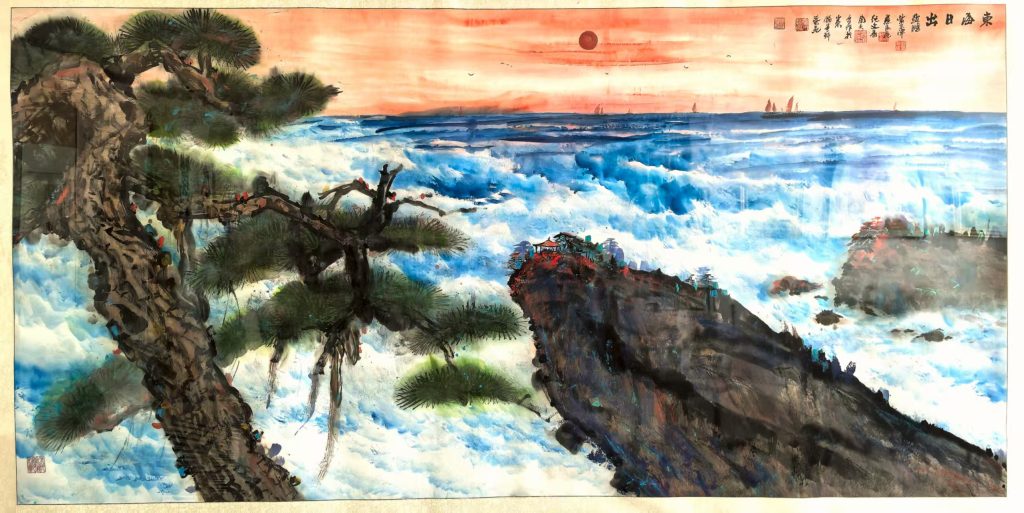

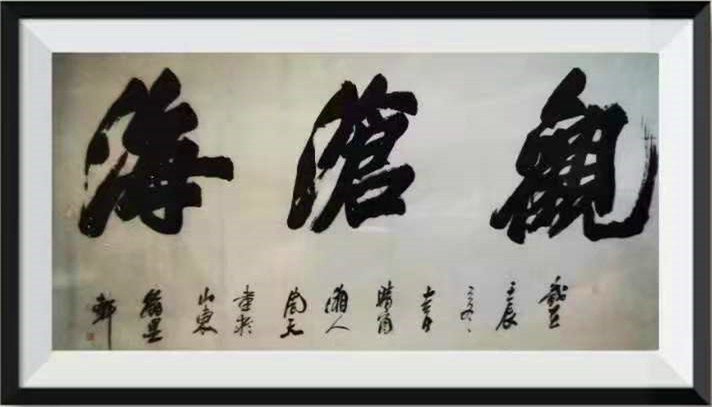

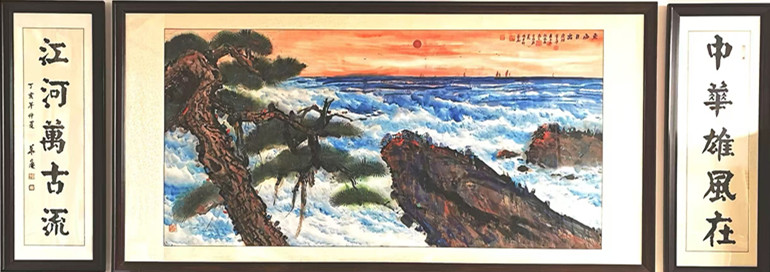

2013年深秋,山东潍坊瀚墨轩美术馆见证了一场载入美术史册的艺术盛事。周智慧、赵鹏、苏民范、柴京津、纪文普五位国画大家齐聚一堂,以248×129厘米的宏阔尺幅共绘《观沧海》。这幅跨越流派与代际合作的巨制,不仅展现了中国传统绘画的集体创作智慧,更在山水意境与人文精神的交融中,构建出新时代的文化图腾。

笔墨交响:多元风格的碰撞与融合

五位艺术家各展所长又相得益彰的创作轨迹清晰可辨:周智慧以浑厚苍劲的笔触勾勒出波澜壮阔的大海波涛,其特有的“积墨法”使大海呈现出浮雕般的立体感;赵鹏则以细腻灵动的花鸟技法点缀林间生机,数只绶带鸟振翅欲飞的姿态打破画面的静穆;苏民范的人物造型简练传神,一位执杖老者隐现于松涛之间,衣纹线条刚柔并济暗合金石书法韵味;柴京津大胆运用赭石与花青的撞色技法渲染云海,流动的色彩如熔岩般赋予画面动态张力;纪文普以狂草笔意书写古松主干,飞白处似有龙吟之声贯穿全卷。这种看似即兴实则精心的经营布局,恰似传统中国乐中的多声部重奏,在差异中达成和谐共鸣。

意象解码:迎客松的文化隐喻

作为画面核心元素的迎客松,被赋予了超越自然主义的深刻寓意。画家们突破传统范式,将黄山标志性景观进行艺术升华——虬曲盘旋的枝干既似好客主人舒展双臂,又如蛟龙探海蓄势待发。松针采用双勾夹叶法精描细写,每簇针叶都蕴含着向四面八方伸展的动势,暗合“有朋自远方来”的文化心理。尤其值得注意的是,松根处裸露的岩脉与奔腾的海涛形成视觉对角线,既遵循着山水画“起承转合”的古典法则,又通过水墨浓淡对比营造出虚实相生的哲学意境。这种将具象符号转化为文化载体的创作手法,使自然景物成为承载中华待客之道的精神图腾。

空间叙事:三维构图中的时空穿越

作品采用散点透视与焦点透视相结合的创新手法,构建出独特的空间叙事体系。前景嶙峋怪石以没骨法直接泼洒而成,保留着水墨洇染的偶然趣味;中景古松以焦墨勾勒后施以石青罩染,在晨雾中若隐若现;远景海岸线则用淡墨层层积染,渐次虚化的轮廓暗示着天际线的延伸。这种三段式的空间处理,配合横向展开的云带分割画面,形成远海近山“步步移景”的节奏韵律。观者视线随山势起伏游走时,既能体验到传统手卷画的延展性,又能在定格瞬间捕捉到摄影般的视觉冲击,实现了古典美学与现代审美意识的完美嫁接。

合作哲学:集体创作的文化启示

在强调个人风格的当代艺坛,此次五人联袂创作具有特殊意义。艺术家们采取“分域合璧”的创作模式:先由周智慧定夺整体气势,继而各人按专长分区落墨,最后共同调整细节呼应。这种工作方式既保持了个体艺术语言的独特性,又通过预留“气眼”实现画面呼吸贯通。例如松冠顶端留白处,五位画家依次添画星斗,最终形成北斗七星图案,象征团队协作如同星辰共耀。这种创作机制打破了单一作者的思维局限,证明集体智慧完全可以孕育出具有统一艺术品格的杰作。

时代镜像:文化自觉的艺术表达

该作诞生于民族文化复兴的历史语境下,其艺术价值远超审美范畴。画面右下角隐约可见的风筝元素,既是对潍坊地域特色的巧妙植入,也暗喻传统文化借助新风翱翔天宇的美好愿景。画家们刻意弱化具体时空坐标,转而强化永恒性的文化符号——迎客姿态的古松、波涛汹涌的大海、亘古不变的云山,共同构成中华民族开放包容的精神图谱。这种将时代精神注入传统母题的创作实践,为当代中国画突破程式化窠臼提供了成功范例。

站在这幅横贯古今的巨作前,我们感受到的不仅是水墨丹青的艺术魅力,更是中华文化基因在当代语境下的创造性转化。《观沧海》以其恢弘气象印证了集体创作的非凡能量,以创新笔法延续着千年不辍的文化血脉。当五位画家的印章并列钤盖在画面右上方时,那方朱红印记已然化作连接传统与未来的文化契约。这件融汇众智的艺术精品,必将在中国美术史上留下浓墨重彩的一笔。(作者为中国传媒网总编辑)